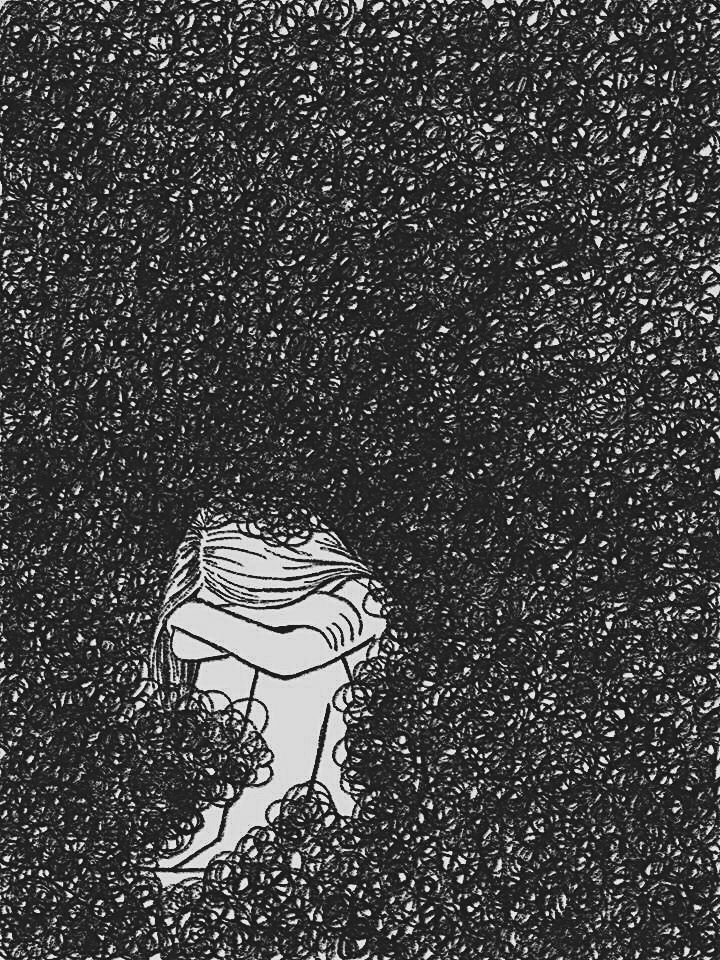

Ilustrasi “Kampus dalam Ruang Tanda: Kritik, Komoditas, dan Kekosongan Makna”

Sumber: Dok. LPM Psikogenesis

Penulis: Mr. X yang gagal jadi manusia

Dalam narasi besar perguruan tinggi negeri Indonesia, kampus ditempatkan sebagai posisi garda terdepan dalam membawa aspek perubahan sosial di masyarakat, dimana mahasiswa diidentikan sebagai agent of change subjek yang diharapkan membawa semangat kritis dan transformasi sosial. Namun realitas yang sekarang terjadi menunjukkan sebuah paradoks yang menarik. Meskipun mahasiswa terus didorong untuk menjadi agent of change, Di universitas sebagai tempat pembelajaran dan kritik itu sendiri sedang mengalami transformasi yang mereduksi peran strategisnya.

Contoh konkret dapat ditemukan di UIN Alauddin Makassar, di mana rektor mengeluarkan Surat Edaran nomor 2591 terbit pada 25 juli 2024 yang mewajibkan mahasiswa mengajukan izin sebelum melakukan demonstrasi, dengan alasan menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan fasilitas, sehingga mahasiswa yang melakukan demonstrasi tanpa izin mendapatkan sanksi adalah Skorsing, Dikutip laman LBH Makassar sekitar 31 mahasiswa di skorsing diakibatkan menuntut SE tersebut. Contoh lain yang terjadi pada saat mahasiswa melakukan demonstrasi di UNM, di saat mahasiswa ingin melakukan dialog akademik, birokrasi kampus hanya ingin berdialog jika yang hadir hanya perwakilan mahasiswa, ini membatasi ruang untuk para massa aksi untuk mendengarkan dialog tersebut, Menariknya, mahasiswa tampak menerima kondisi ini, meski penerimaan tersebut lebih bersifat pragmatis. Kedua contoh tersebut mencerminkan bagaimana ruang kritik di kampus semakin dikontrol oleh institusi. Kritik yang dulunya lahir sebagai ekspresi otentik kini cenderung direduksi menjadi bentuk yang dikomodifikasi terkendali, dibatasi, bahkan dibungkam. Dalam situasi seperti ini, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial tak lagi hadir dalam makna yang penuh, melainkan dibingkai dalam logika kepatuhan terhadap sistem institusional yang mengedepankan stabilitas daripada keberanian berpikir.

Kritik Sebagai Simbol terlepasnya dari realitas

Fenomena ini menandai bagaimana kritik di kampus mulai menjelma sebagai sebuah tanda ia masih tampil di permukaan, tapi kehilangan kedalaman. Demonstrasi tetap dilakukan, dialog tetap dibuka, bahkan narasi perubahan tetap digaungkan oleh institusi. Namun semua itu lebih menyerupai pertunjukan simbolik dibanding tindakan yang benar-benar menantang struktur kekuasaan. Kritik telah menjadi sesuatu yang bisa dipresentasikan, diformalisasi, dan bahkan dijadikan indikator “kebebasan akademik” dalam pelaporan institusi. Dalam istilah Jean Baudrillard, kita sedang menyaksikan bentuk simulasi kritik: representasi yang meniru bentuk aslinya, tapi tidak lagi mengacu pada makna awalnya. Kritik tidak lenyap justru tetap dipertahankan tetapi dalam versi yang sudah dijinakkan oleh birokrasi. Seolah-olah kampus berkata : “Silahkan demo saja tetapi sesuai format yang kami siapkan”

Simulasi ini menciptakan ilusi bahwa kampus masih menjadi ruang dialektika, padahal yang berlangsung hanyalah pengulangan bentuk-bentuk kritik yang sudah kehilangan daya transformasinya. Demonstrasi yang dibatasi izin administratif, dialog yang hanya dihadiri perwakilan, hingga kritik yang disalurkan melalui kanal resmi kampus semuanya menampilkan citra gerakan tanpa risiko, tanpa gangguan, dan tanpa tekanan pada sistem. Maka, yang hadir bukanlah kritik sebagai tindakan politis, melainkan kritis sebagai estetika.

Kampus pun menjelma menjadi panggung, dan mahasiswa sebagai aktor yang bermain dalam skrip yang telah ditulis. Kritik menjadi bagian dari dekorasi institusi tanda bahwa kampus terlihat terbuka, terlihat hidup, terlihat demokratis. Tetapi justru karena itulah makna kritik tercerabut. Ia tidak lagi lahir dari keresahan, tetapi dari skenario yang telah disiapkan. Ia bukan lagi respons atas ketimpangan, melainkan bagian dari tata kelola citra institusi.

Komodifikasi Kritik dan Normalisasi Kepatuhan

Normalisasi kepatuhan ini pada akhirnya melemahkan fungsi kritis mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Ketika administratif menjadi pengatur utama dalam aktivitas kritis, ruang untuk kreativitas dan keberanian berani menentang pun semakin menyempit. Kritikan yang pernah bersifat radikal dan disruptif, berubah menjadi aktivitas yang terukur, terjadwal, dan “aman” bagi institusi. Mahasiswa yang semula diharapkan menjadi penggerak perubahan justru dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang ada.

Sartre pernah memperingatkan, bahwa “Kebebasan yang sejati selalu mengandung risiko, dan risiko itu adalah keberanian untuk menantang kenyamanan sistem yang ada.” Ketika risiko itu dihilangkan melalui prosedur dan aturan yang ketat, maka kebebasan menjadi sebuah ilusi. Kritik tidak lagi menjadi alat transformasi, melainkan alat pelestarian status quo. Michel Foucault juga mengingatkan tentang mekanisme kekuasaan yang bekerja bukan hanya melalui represi, tetapi juga melalui pengaturan dan pengendalian halus atas perilaku dan pikiran individu. Dalam hal ini, komodifikasi kritik dan normalisasi kepatuhan adalah manifestasi kekuasaan yang modern, yang tidak terlihat secara langsung, tapi efektif mengendalikan wacana dan tindakan mahasiswa.

Kekosongan Makna: Agent of Change

Sebagai konsekuensi, kekuatan mahasiswa sebagai agent of change tereduksi menjadi bagian dari ritual yang dipertahankan oleh institusi demi legitimasi dirinya sendiri. Paradoks ini memperlihatkan betapa ruang kampus sebagai medan perlawanan sosial kini terjebak dalam siklus tanda tanpa makna yang substantif, di mana kritik menjadi barang dagangan sekaligus alat kontrol. Kondisi ini memperlihatkan betapa kampus sebagai ruang simbolik justru kehilangan kemampuannya untuk menjadi medan perjuangan sosial yang otentik. Simbol “agent of change” menjadi jargon kosong yang dipertontonkan tanpa kekuatan nyata untuk mengubah struktur. Mahasiswa yang seharusnya menjadi subjek perubahan malah ditempatkan dalam peran pasif yang teratur, terkontrol, dan dibatasi ruang geraknya.

Jean Baudrillard menyebut fenomena ini sebagai hyperreality, di mana representasi atau citra sudah menggantikan realitas itu sendiri. Di kampus, narasi perubahan dan kritik tetap hadir, tetapi keduanya tidak lagi berakar pada realitas perjuangan sosial yang konkret. Sebaliknya, mereka hanya menjadi Simulacra tiruan yang berdiri sendiri tanpa referensi nyata. Akibatnya, harapan akan transformasi sosial menjadi tereduksi menjadi ritual formalitas tanpa substansi. Mahasiswa yang “demonstrasi” pun hanya menjalankan peran dalam drama yang disutradarai oleh institusi. Kritikan dan dialog, yang dahulu menjadi alat mendobrak ketidakadilan, kini hanya menjadi bagian dari kebiasaan yang tidak menggugah, sebuah pertunjukan yang tidak mengancam stabilitas.

Padahal, seperti ditegaskan Paulo Freire, pendidikan seharusnya menjadi praktik kebebasan, tempat di mana kesadaran kritis dibangkitkan untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan. Namun, ketika kritik menjadi komoditas dan aktivitasnya diatur ketat, Maka kampus gagal menjalankan peran transformasinya.

Jika kondisi seperti ini tidak di ubah, lantas apa esensi Pendidikan itu sendiri?

Daftar Pustaka

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.

Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Pantheon Books.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.

Sartre, J.-P. (1948). Existentialism is a Humanism. Yale University Press.

LBH Makassar. (2024). Laporan Skorsing Mahasiswa Terkait Demonstrasi UIN Alauddin Makassar https://lbhmakassar.org/press-release/uin-alauddin-makassar-darurat- demokrasi-dan-ruang-aman/