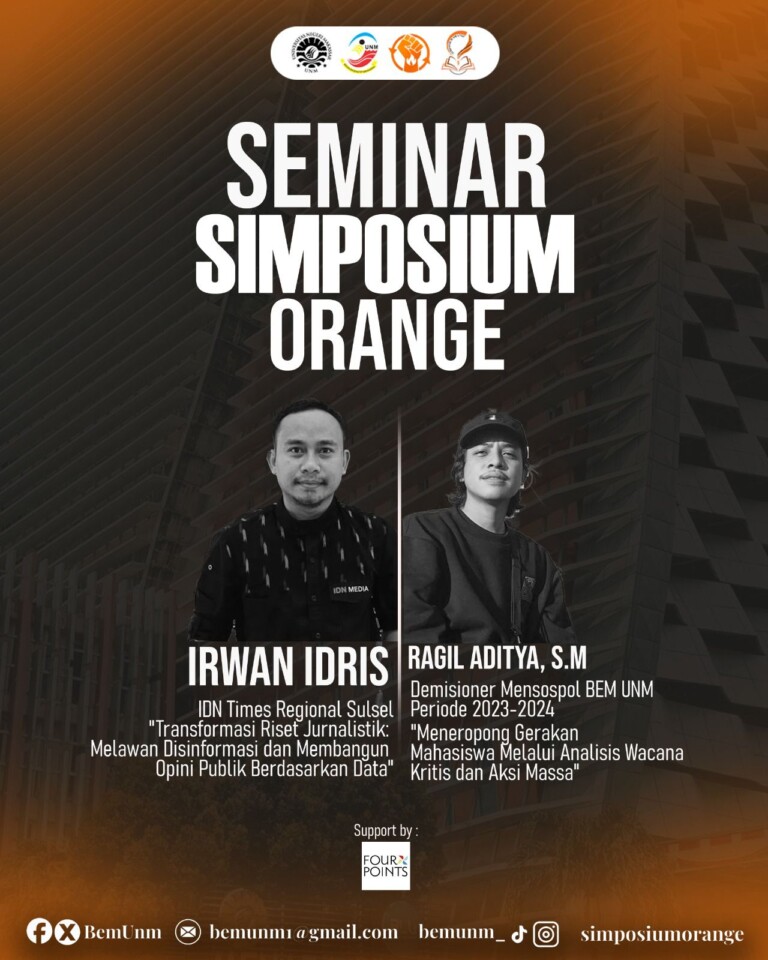

Andi Ashabul Kahfi AE Selaku Penulis

Sumber: Dok. Pribadi

Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Sumpah Pemuda momen monumental yang bukan hanya menandai persatuan, tetapi juga kebangkitan kesadaran diri kolektif. Pada 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang menyatukan identitas mereka dalam satu nadi kebangsaan. Namun, hampir satu abad kemudian, makna sumpah itu menghadapi ujian baru. Di tengah derasnya arus globalisasi, digitalisasi, dan krisis moral, muncul pertanyaan reflektif: ke mana arah pemuda Indonesia menuju 2045?

Menjawab pertanyaan ini tidak cukup dengan pandangan politik atau ekonomi, melainkan perlu membaca dinamika psikologis dan historis gerakan kepemudaan, untuk menelusuri pola kesadaran yang terus berkembang dari masa ke masa. Sumpah Pemuda 1928 menandai titik balik penting dalam psikologi bangsa. Jika menggunakan kerangka Erik Erikson tentang identity vs role confusion, maka generasi 1928 berhasil menyelesaikan tahap perkembangan identitas secara kolektif. Mereka melampaui batas kedaerahan menuju kesadaran nasional dari “aku” menjadi “kita.”

Kesadaran ini juga menunjukkan keberhasilan dalam membentuk collective self-concept, yakni pemahaman bersama tentang siapa kita sebagai bangsa. Pada dekade-dekade berikutnya, gerakan mahasiswa 1966 dan 1998 memperlihatkan transformasi lain. Mereka bukan hanya mencari identitas, tetapi juga menuntut makna sosial sesuai dengan teori Abraham Maslow tentang self-actualization. Gerakan mahasiswa menjadi medium aktualisasi nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kebebasan. Dalam kerangka Viktor Frankl, fase ini mencerminkan will to meaning dorongan batin manusia untuk menemukan makna dalam penderitaan dan perjuangan.

Pemuda pada masa itu menemukan maknanya melalui perlawanan terhadap penindasan. Gerakan mereka lahir bukan dari ketakutan. Generasi muda Indonesia saat ini hidup dalam lanskap sosial yang sangat berbeda. Era digital membawa kebebasan berekspresi yang luas, namun juga menimbulkan paradoks baru. Jean Twenge dalam Generation Me menyebut generasi modern lebih mandiri tetapi cenderung narsistik dan rapuh secara emosional. Kebebasan yang melimpah terkadang melahirkan existential anxiety kegelisahan tentang makna hidup di tengah lautan pilihan.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Erich Fromm dalam Escape from Freedom (1941): manusia modern sering melarikan diri dari kebebasan karena takut pada tanggung jawab yang menyertainya. Banyak pemuda kini hidup dalam dua realitas: dunia nyata dan dunia maya. Aktivisme sosial bergeser menjadi aktivisme digital cepat, luas, namun kadang dangkal. Gerakan sosial bisa menjadi trend alih-alih kesadaran.

Dari sudut pandang Albert Bandura, situasi ini menyoroti pentingnya self-efficacy keyakinan individu terhadap kemampuannya mengubah keadaan. Pemuda dengan self-efficacy tinggi akan menggunakan teknologi untuk memberdayakan, bukan untuk sekadar eksis. Sementara mereka yang kehilangan keyakinan diri mudah terseret dalam learned helplessness merasa tak berdaya di tengah arus perubahan.

Untuk menebak arah pemuda menuju 2045, kita perlu membaca kembali peta psikologis kolektif bangsa. Carl Jung dalam konsep collective unconscious menjelaskan bahwa masyarakat menyimpan pola-pola arketipal yang diwariskan lintas generasi. Dalam konteks Indonesia, arketipe “pemuda idealis” dan “gotong royong” masih tertanam dalam bawah sadar nasional, tetapi sedang menunggu bentuk baru untuk bangkit.

Gerakan pemuda abad ke-21 tidak lagi cukup hanya dengan retorika revolusi. Dunia menuntut pemuda yang berdaya pikir, berdaya cipta, dan berdaya nilai. Mereka harus mampu menggabungkan critical thinking (Piaget), moralitas pascakovensional (Kohlberg), dan kesadaran spiritual yang reflektif (James Fowler).

Pemuda masa depan harus melampaui sekadar menjadi “aktivis” mereka harus menjadi pencipta peradaban. Gerakan 2045 tidak akan terwujud hanya melalui protes sosial, tetapi melalui kesadaran ekologis, inovasi teknologi, literasi digital yang etis, dan solidaritas lintas budaya. Dalam bahasa Maslow, bangsa Indonesia baru bisa mencapai self-actualized nation jika pemudanya telah mencapai aktualisasi diri secara kolektif ketika setiap individu menemukan maknanya dalam kemajuan bersama.

Salah satu tantangan terbesar pemuda hari ini adalah menemukan makna di tengah kebisingan. Menurut Viktor Frankl, kehilangan makna (noogenic neurosis) dapat menimbulkan kehampaan eksistensial. Banyak pemuda terjebak dalam pencarian validasi sosial, bukan aktualisasi spiritual.

Untuk menghindari kekosongan ini, pemuda perlu mengembangkan self-awareness (kesadaran diri) sebagaimana diajarkan oleh Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence kemampuan mengenali dan mengelola emosi sebagai dasar kepemimpinan sejati.

Makna diri tidak muncul dari pujian atau pengakuan eksternal, melainkan dari integritas. Dalam konteks bangsa, makna diri pemuda adalah ketika mereka mampu menempatkan diri bukan hanya sebagai penerima perubahan, tetapi pencipta perubahan yang berakar pada nilai. Sumpah Pemuda 1928 adalah manifestasi dari keberhasilan psikologis bangsa dalam menemukan identitasnya. Kini, tantangannya adalah bagaimana generasi 2045 mampu menemukan maknanya.

Jika generasi 1928 berkata “kami satu bangsa”, maka generasi 2045 harus berkata “kami satu kesadaran”. Mereka adalah generasi yang diharapkan tidak hanya berpikir global, tetapi juga berakar lokal; tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi matang secara emosional dan spiritual. Menebak arah pemuda menuju 2045 bukanlah ramalan, melainkan refleksi bahwa setiap generasi membawa tugas batinnya sendiri: membangun bangsa bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan jiwa.

Karena masa depan Indonesia tidak akan ditulis oleh mereka yang sekadar hidup di zamannya, tetapi oleh mereka yang menyadari mengapa mereka hidup untuk zamannya.

Penulis: Andi Ashabul Kahfi AE