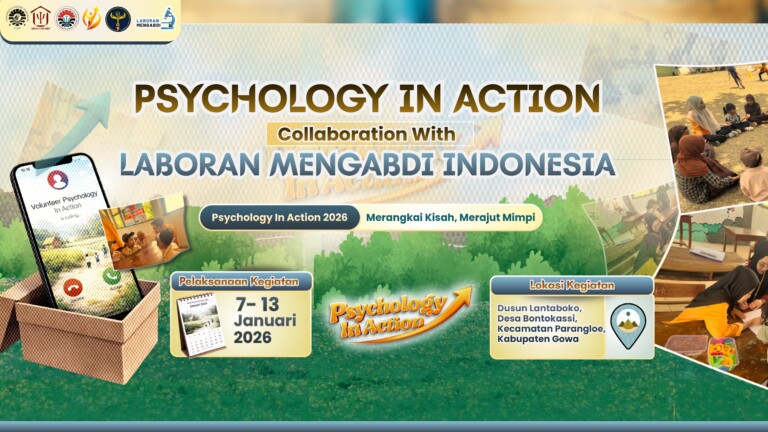

Ilustrasi “TikTok dan Trigger: Bagaimana Konten Viral Mempengaruhi Kesehatan Mental?”

Sumber: Pinterest

Penulis: Alya Natasyah, Mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Di dunia saat ini, di mana media digital ada di mana-mana, TikTok telah menjadi tempat populer bagi jutaan remaja Indonesia untuk menghabiskan waktu, membentuk diri, dan mencari penerimaan. Sebuah laporan dari We Are Social (2024) menyebutkan bahwa rata-rata pengguna TikTok di Indonesia menghabiskan sekitar 2 jam 48 menit setiap hari di aplikasi tersebut, menjadikannya platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun, di balik kegembiraan menjadi viral, terdapat efek sosial tersembunyi yang memengaruhi kesehatan mental anak muda.

Tren yang berkembang adalah penggunaan “trigger”, yaitu jenis konten yang memicu reaksi emosional yang kuat. Ini termasuk video yang menampilkan kehilangan, kekerasan, atau perasaan putus asa. Di TikTok, video-video semacam ini memadukan hiburan dengan konten yang mengganggu sekaligus. Ulrich Beck, seorang sosiolog, menggambarkan masyarakat modern sebagai “masyarakat berisiko”, di mana bahaya psikologis dan sosial diciptakan oleh sistem yang sama yang dimaksudkan untuk mempermudah hidup. Di TikTok, bahaya ini berasal dari algoritmanya, yang menarik perhatian dan dapat memicu reaksi emosional yang sulit dikendalikan.

Algoritma TikTok bekerja dengan membuat pengguna tetap terlibat untuk waktu yang lebih lama, yang kemudian mengarah pada munculnya konten yang lebih dipersonalisasi bagi mereka. Menurut APA (2023), remaja yang menonton video berdurasi pendek lebih dari dua jam per hari lebih mungkin mengalami masalah tidur dan kecemasan. Situasi ini menunjukkan cara baru bagaimana stres tercipta di masyarakat—di mana perhatian diperlakukan seperti sesuatu yang berharga, dan emosi digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Anthony Giddens (1991) mengatakan bahwa kehidupan modern menciptakan perasaan cemas karena orang bergantung pada sistem kompleks yang sulit dikendalikan. Di TikTok, algoritma bertindak seperti sistem-sistem ini menentukan apa yang kita lihat, pikirkan, dan rasakan tanpa kita sadari. Karena hal ini, remaja kehilangan kendali atas emosi mereka dan menjadi bergantung pada persetujuan yang mereka dapatkan dari like dan view.

TikTok tidak hanya mengubah cara orang menonton hiburan; tetapi juga memengaruhi bagaimana remaja melihat diri mereka sendiri. Gagasan Cooley (1902) tentang Looking-Glass Self mengatakan bahwa orang membangun identitas mereka berdasarkan bagaimana mereka berpikir orang lain melihat mereka. Di TikTok, “cermin” itu terbentuk dari algoritma dan cara orang berinteraksi secara daring.

Hal ini menyebabkan kondisi yang disebut performative anxiety ketika remaja merasa terlalu banyak tekanan untuk terlihat baik, mengikuti tren, dan menyesuaikan diri. Ketika nilai seseorang didasarkan pada angka dan apa yang ditampilkan algoritma, remaja dapat merasa terputus dari diri mereka sendiri. Erving Goffman (1959) menggambarkan hal ini sebagai presentation of self, di mana orang bertindak dengan cara yang mereka pikir diharapkan oleh orang lain. Di TikTok, ini menjadi tekanan terus-menerus untuk terlihat bahagia, sukses, dan populer.

Salah satu paradox terbesar TikTok adalah ketika masalah kesehatan mental berubah menjadi tren populer. Banyak remaja membicarakan perasaan depresi atau kecemasan mereka menggunakan tagar seperti #MentalHealthAwareness, tetapi pada saat yang sama, rasa sakit mereka diperlakukan seperti sebuah produk. Emosi yang seharusnya membutuhkan waktu untuk direnungkan justru diubah menjadi pertunjukan cepat dan mencolok untuk dilihat semua orang.

Hal ini menunjukkan bagaimana masalah kesehatan mental telah menjadi bagian dari kehidupan digital sehari-hari. Durkheim, dalam teorinya tentang anomie , mengatakan bahwa ketika aturan sosial tidak jelas, orang akan merasa kehilangan arah dan tidak yakin tentang apa yang penting. TikTok memperburuk hal ini dengan membanjiri orang-orang dengan banyak konten emosional, membuat sulit untuk membedakan antara perasaan yang nyata dan yang palsu. Seiring waktu, masyarakat menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain semacam kebas emosional di dunia digital.

TikTok, sebagai platform media sosial yang viral, adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan bekerja secara terselubung dalam kehidupan sosial. Michel Foucault pernah mengungkapkan bahwa kekuasaan tidak hanya muncul dalam bentuk paksaan, tetapi juga melalui pengetahuan, norma, dan kebiasaan yang membentuk cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Dalam konteks TikTok, kekuasaan ini terlihat melalui algoritma, yang menentukan apa yang dilihat, kapan, dan seberapa lama seseorang menonton konten. Hal ini membuat banyak remaja merasa bingung dan frustrasi karena terus-menerus harus mengikuti arah yang ditentukan oleh platform.

Tekanan emosional di TikTok tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah pribadi ini juga merupakan bagian dari struktur sosial yang mendorong remaja untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu tentang kesuksesan dan kecantikan. Konten yang populer biasanya berasal dari kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, citra tubuh ideal, atau gaya hidup urban. Hal ini menciptakan ketimpangan emosional, di mana sebagian remaja merasa kurang berharga karena tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan dunia digital. Seiring waktu, kesenjangan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan mental: sebagian remaja tumbuh dengan kepercayaan diri semu, sementara yang lain memandang dirinya gagal karena tidak sesuai dengan citra utama yang beredar secara daring.

Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental berkaitan erat dengan kekuasaan dan struktur sosial yang membentuknya. Ketika tekanan sosial muncul bukan dari orang tua atau sekolah, tetapi dari algoritma dan ekspektasi digital, kita memerlukan cara baru untuk memahami kesejahteraan mental. Ini bukan hanya soal menasihati individu tentang apa yang harus dilakukan, tetapi tentang mengubah sistem sosial yang memperburuk tekanan emosional. Untuk menghadapinya, dibutuhkan kesadaran baru bahwa dunia digital merupakan bagian dari struktur sosial yang harus dipahami secara kritis. Kesadaran ini bisa dimulai dengan memandang emosi dan kesehatan mental sebagai isu bersama, bukan sekadar beban pribadi.

Remaja perlu belajar bahwa emosi bukanlah kelemahan melainkan bagian alami dari dinamika sosial yang patut diakui. Sekolah, keluarga, dan komunitas harus menjadi ruang aman tempat perasaan dapat dibagikan tanpa rasa takut dihakimi. Upaya ini dapat diperkuat melalui pendidikan digital yang berfokus pada refleksi diri dan empati, bukan hanya pada keterampilan teknis. Selain itu, platform media sosial memiliki tanggung jawab sosial. Mereka seharusnya mengembangkan sistem yang lebih etis, transparan, dan berpihak pada pengguna. Misalnya, dengan membatasi penyebaran konten sensitif yang tidak memiliki konteks yang memadai, atau dengan mempromosikan kampanye yang menormalisasi proses penyembuhan alih-alih penderitaan.

Daftar Pustaka

American Psychological Association. (2023). Teens, social media, and mental health: Findings and recommendations. APA Press.

APJII. (2024). Laporan penetrasi internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Abidin, C. (2021). Influencers and (Micro)Celebrity in the Digital Age. Polity Press.

Barker, C. (2020). Cultural Studies: Theory and Practice (6th ed.). SAGE Publications.

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Sage Publications.

Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. Scribner’s Sons.

Durkheim, E. (1897). Le suicide: Étude de sociologie. Félix Alcan.

Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books.

Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford University Press.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Anchor Books.

Haimson, O. L., & Tang, J. C. (2017). What Makes Live Events Engaging on Social Media? Insights from Facebook Live Users. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 1(CSCW), 1–18.

Kominfo. (2023). Tren penggunaan media sosial di kalangan remaja Indonesia 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Odgers, C. L., & Jensen, M. R. (2020). Annual Research Review: Adolescent Mental Health in the Digital Age: Facts, Fears, and Future Directions. Journal of Child Psychology and

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations Between Screen Time and Lower Psychological Well-being Among Children and Adolescents: Evidence from a Population-based Study. Preventive Medicine Reports, 12, 271–283.

Turkle, S. (2017). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Penguin Books.

UNICEF Indonesia. (2023). Digital generation: Youth, social media, and mental wellbeing. United Nations Children’s Fund Indonesia.

Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2016). The Role of Social Media in Body Image Concerns Among Adolescents: The Case of Instagram. Media Psychology, 19(1), 95–123.

We Are Social. (2024). Digital 2024: Indonesia report.

WHO. (2023). Adolescent mental health: Global health estimates 2023. World Health Organization.